本学学生の学修状況(2024年度)について

浦和大学IR委員会

浦和大学IR委員会

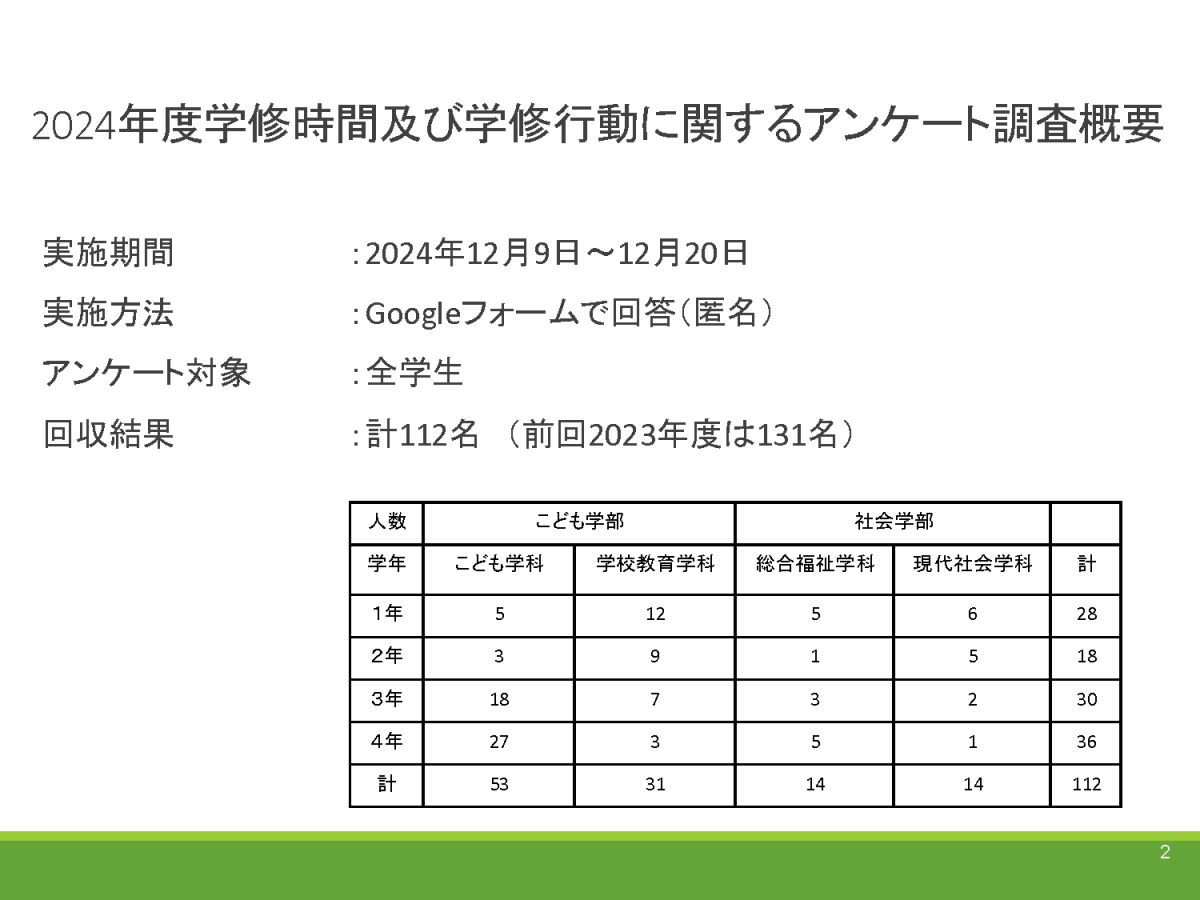

本学学生の学修状況(学修時間及び学修行動の実態)について、IR委員会はほぼ2年ごとにアンケート調査を行い、その結果を公表してきた(2014年度、2016年度、2018年度、2020年度、2021年度、2023年度。2021年度以降は、コロナ禍もあって、紙媒体からグーグルフォームを使った調査となり、今回もその調査方法を使った)。

本学学生の学修状況は、コロナ時には双方向的な学修や自主的な学修の時間が増えていたが、コロナ後の現在、コロナ時の変化が定着したのか、コロナ前に戻ったのか、2024年度の調査結果が出たので報告する。

質問はこれまでと同じで全部で14問であった。内容は大きく「授業と密接な学修」に関する質問(問1~問9)と「授業以外の学修」に関する質問(問10~問14)に分かれる。まず、「授業と密接な学修」に関して、質問と回答を見ていく。

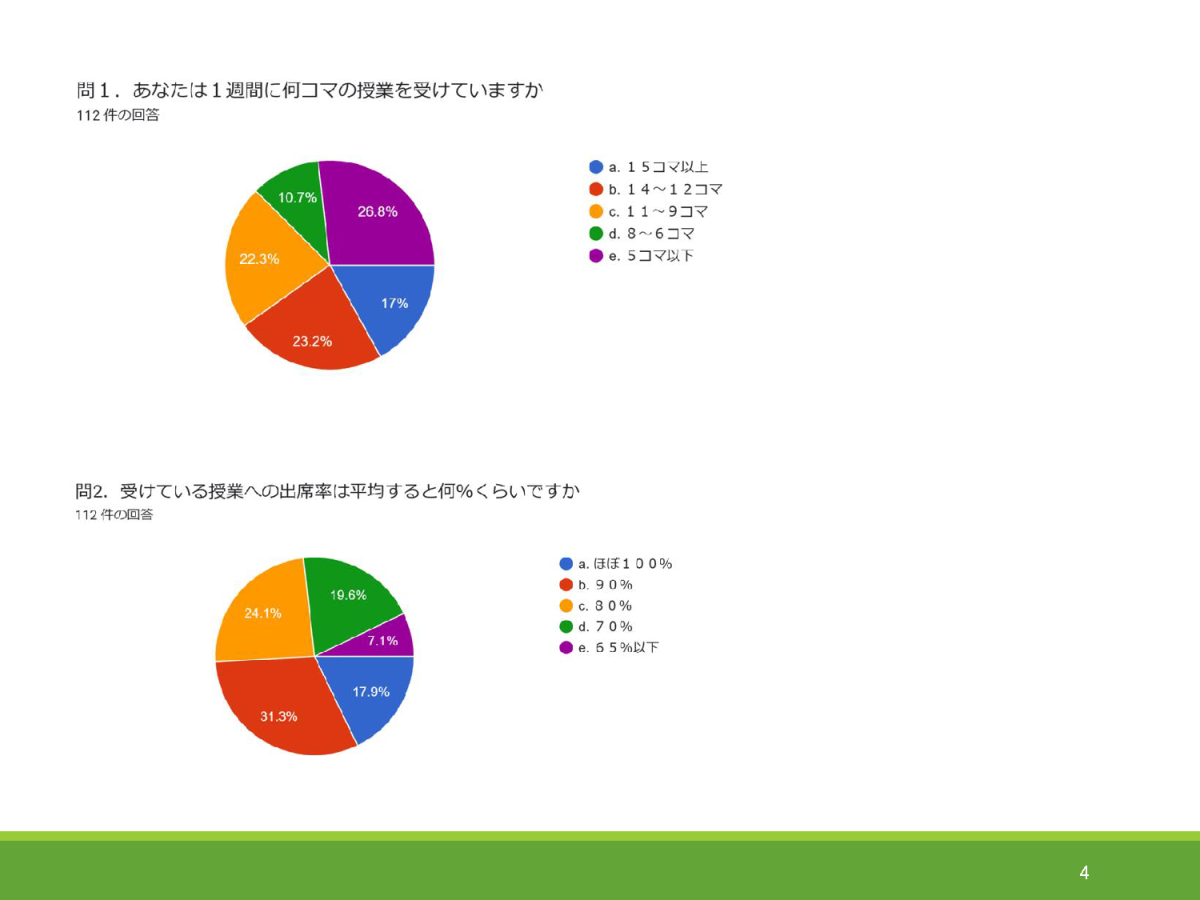

これは最も基本的な学修時間である授業時間についての質問である。60%以上が週9コマ以上と回答している。従来から本学学生は授業を受けることに積極的な姿勢をもっていたが、今回もその傾向は続いている。

授業を受けるといっても、出席率が低いと問題である。それゆえ、これはいわば問1の内容を問う質問である。80%程度の学生が80%以上の出席率と答えている。本学は出席管理に厳しいとはいえ、また回答者は真面目な学生が多いとはいえ、今回も出席率は高い。

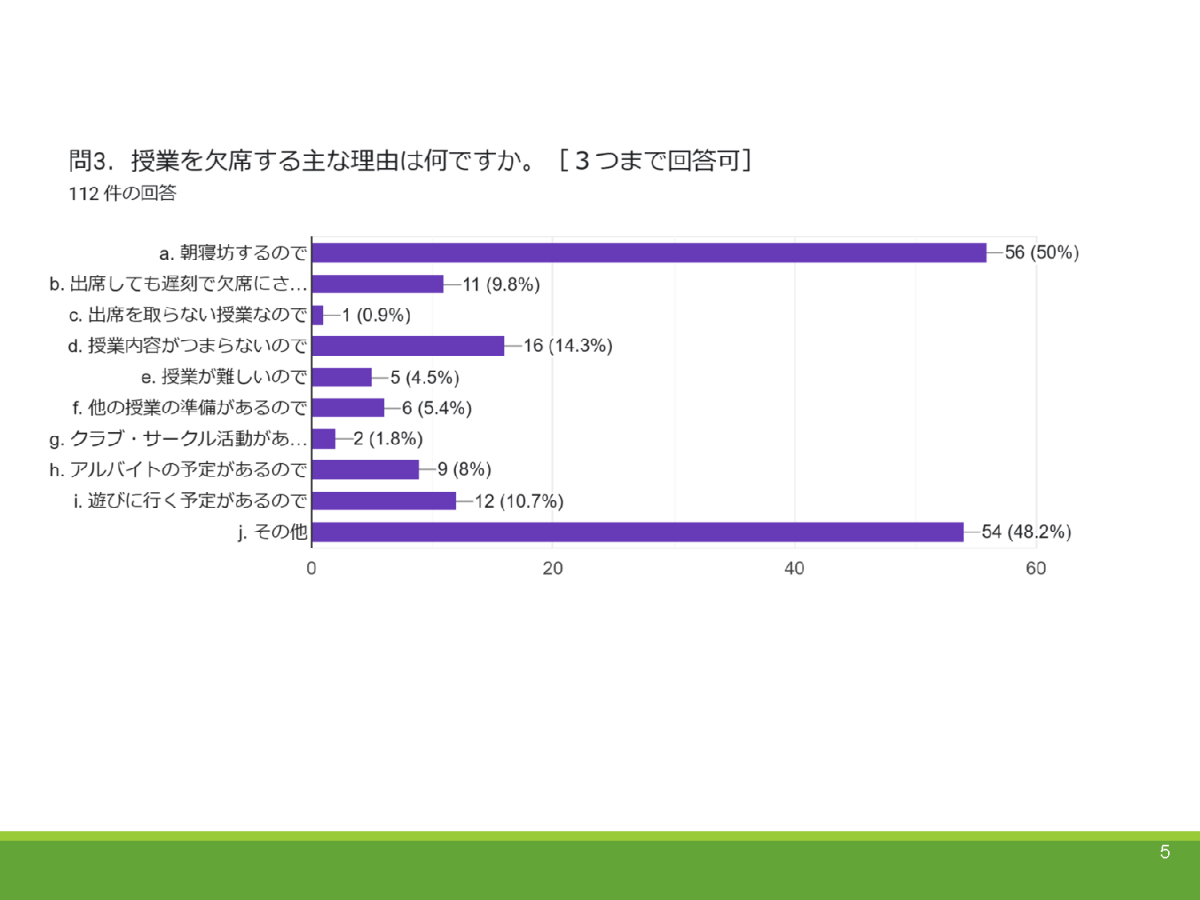

この質問はもともと欠席の原因を探り、それを解消して出席率を高めようと意図したものである。今回も「朝寝坊」という回答が半数あった。これは青春期に特有の生活習慣に根差すものかも知れない。また、今回も「その他」が多かったが、これは家庭や通学の諸事情ではないかと推測される。いずれも理由も解消は容易ではなさそうである。

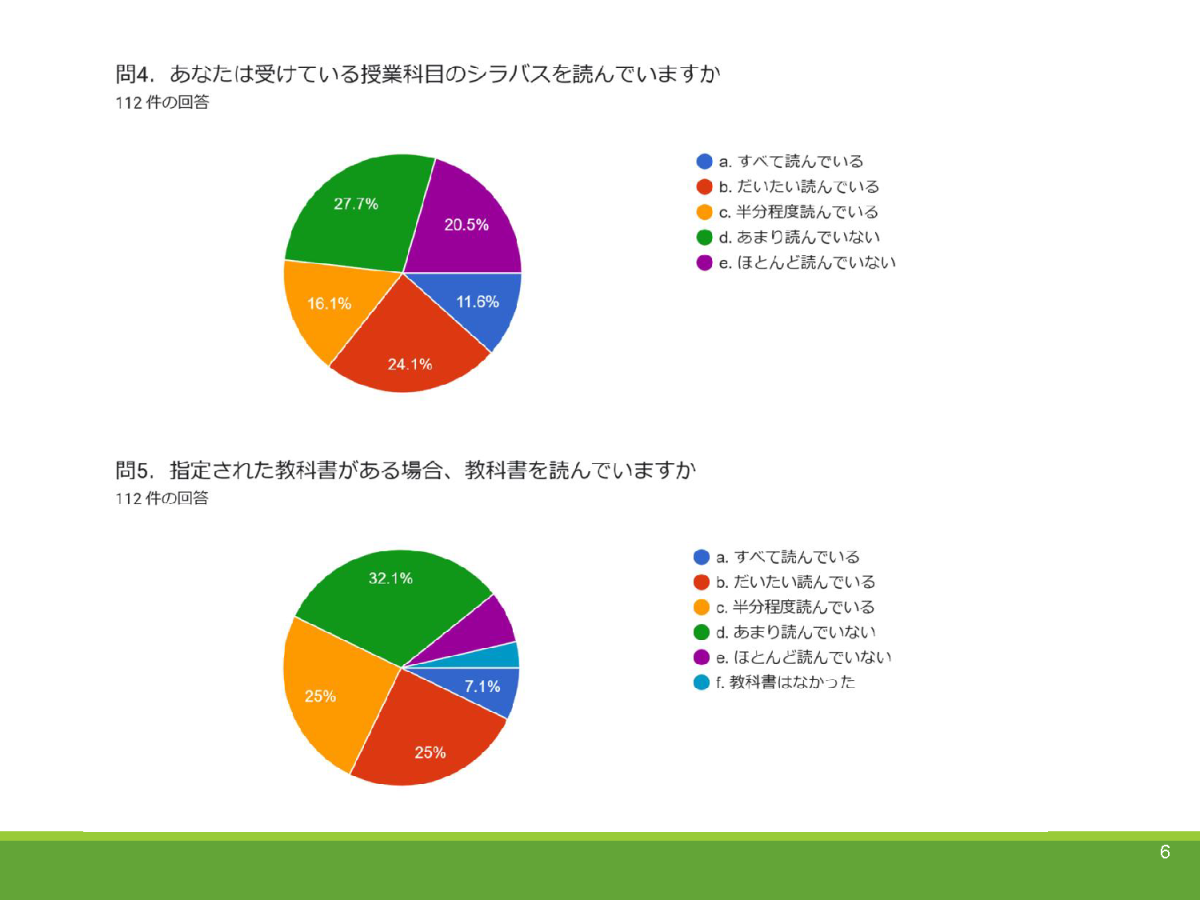

シラバスは授業の目標や計画を示したものであり、予習・復習のガイドになるものである。これを読んでおくことは授業を受ける前提となる。今回は半数以上の学生が「半分程度読んでいる」以上をマークしている。学生に対しシラバスの重要性を強調してきたが、不十分とはいえ、ようやく浸透してきたようである。

教科書を読むことが予習・復習の基本であり、授業の理解を高めるものであることは言うまでもない。コロナ前は「すべて読んでいる」と「だいたい読んでいる」をマークした学生は合せて50%以下であったが、今回も同程度である。コロナ時は遠隔授業で教科書を読む必要性が大きかったせいか、数字は65%程度もあったが、元に戻ったようである。

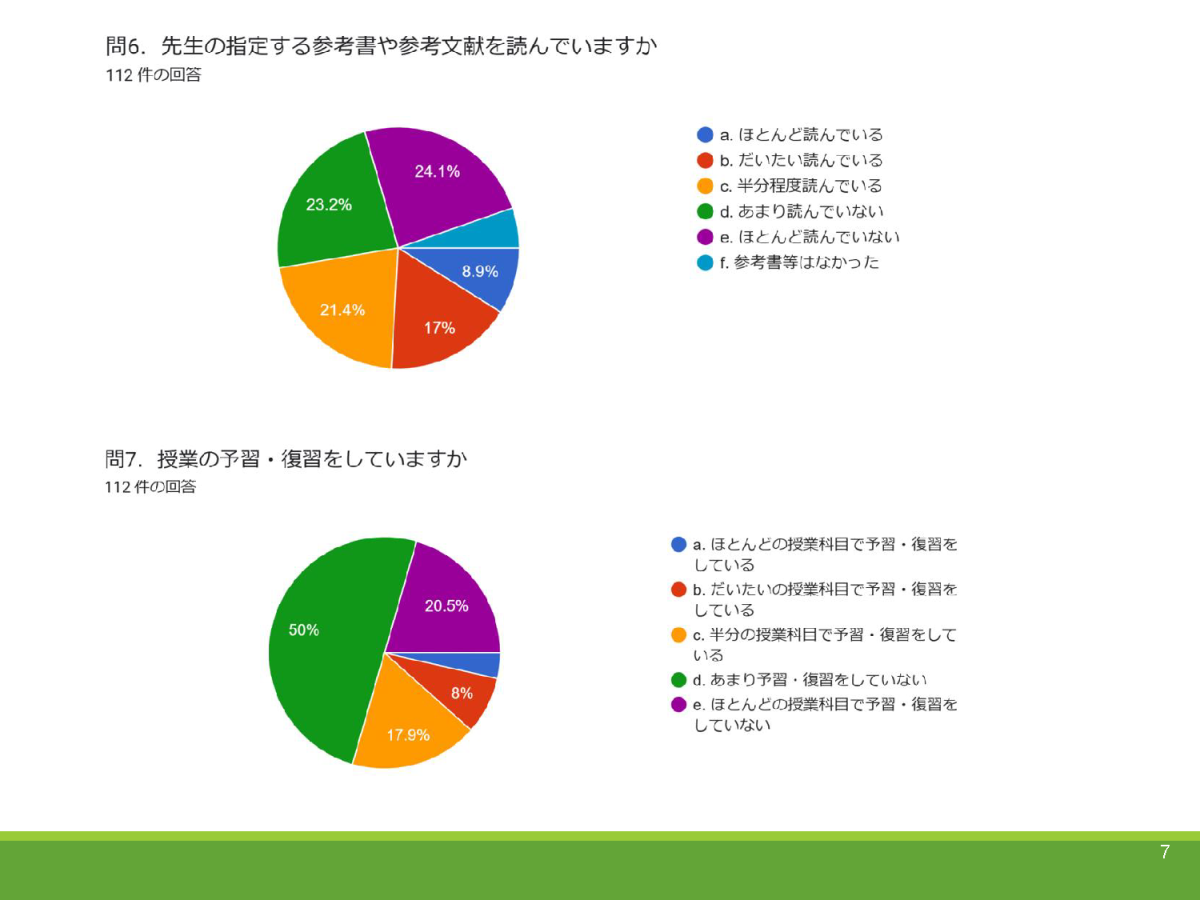

これは前問とほぼ同じ質問であるが、ここでも数字は戻っている。コロナ時は参考文献を読む必要性も感じたのであろう、「すべて読んでいる」と「だいたい読んでいる」をマークした学生は50%以上あったが、今回はコロナ前と同様30%程度であった。

〇小括:以上の回答結果をまとめると、本学学生はコロナ前と同様に「授業にはよく出ている」とはいえるが、コロナ時に比べ「授業の理解を深める自主的な努力をしている」とはいえない。

この質問の回答は上記の小括を裏づけるものである。すなわち、コロナ時に比べ「ほとんどの科目で予習・復習をしている」と「だいたいの科目で予習・復習をしている」をマークした学生は減っており、逆に「あまり予習・復習をしていない」と「ほとんどの科目で予習・復習をしていない」と回答した学生が増えている。コロナ時は「理解する努力をしている」といえたが、今回は、本学学生の多くは「授業に出て、先生の話を聞いて、済み」に戻った感がある。

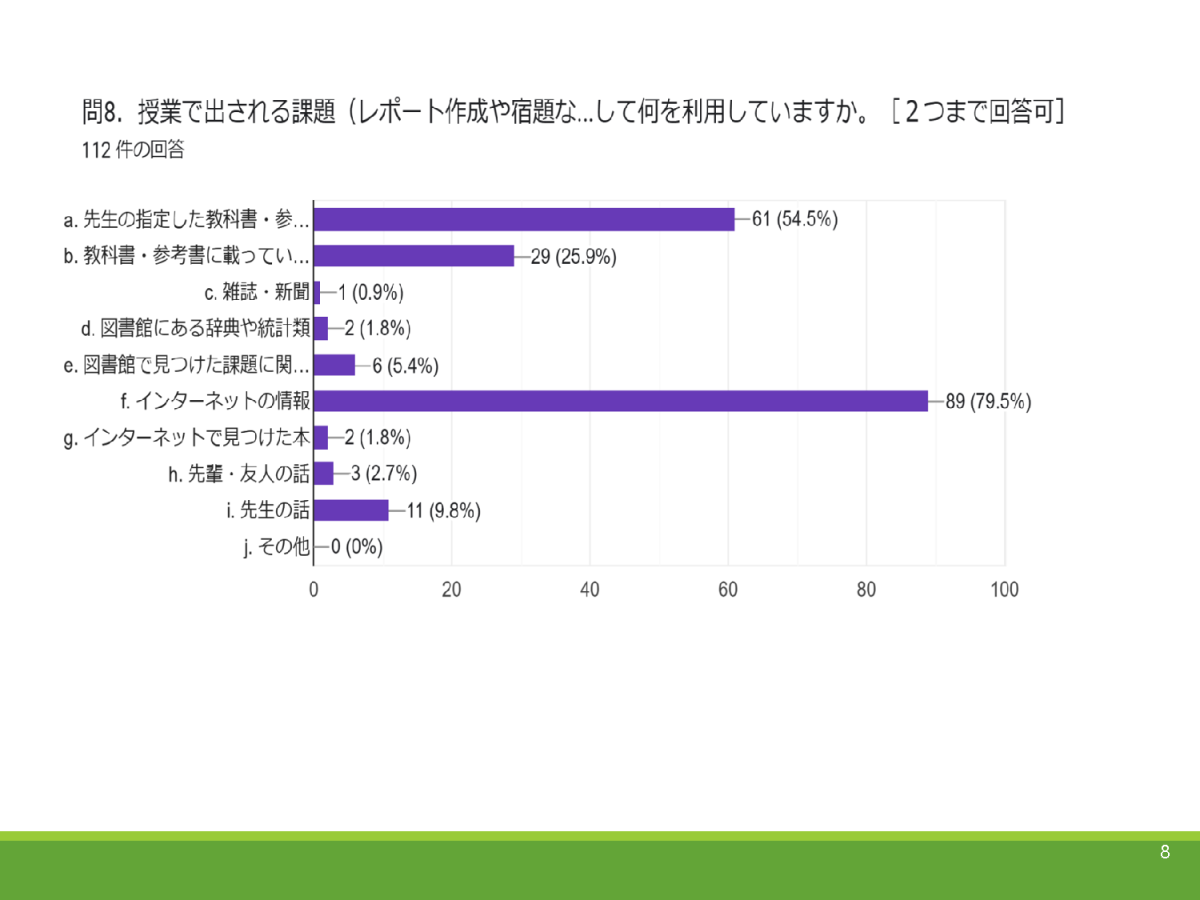

これは最近の学生の勉強方法を尋ねる質問である。初期の調査では50%程度の学生が「インターネットの情報」を挙げていたが、今回は80%近い学生が「インタイーネットの情報」を挙げている。課題を仕上げるのに、図書館で文献を探すという方法は、インターネットで情報を検索するという方法に、確実に取って代わられている。

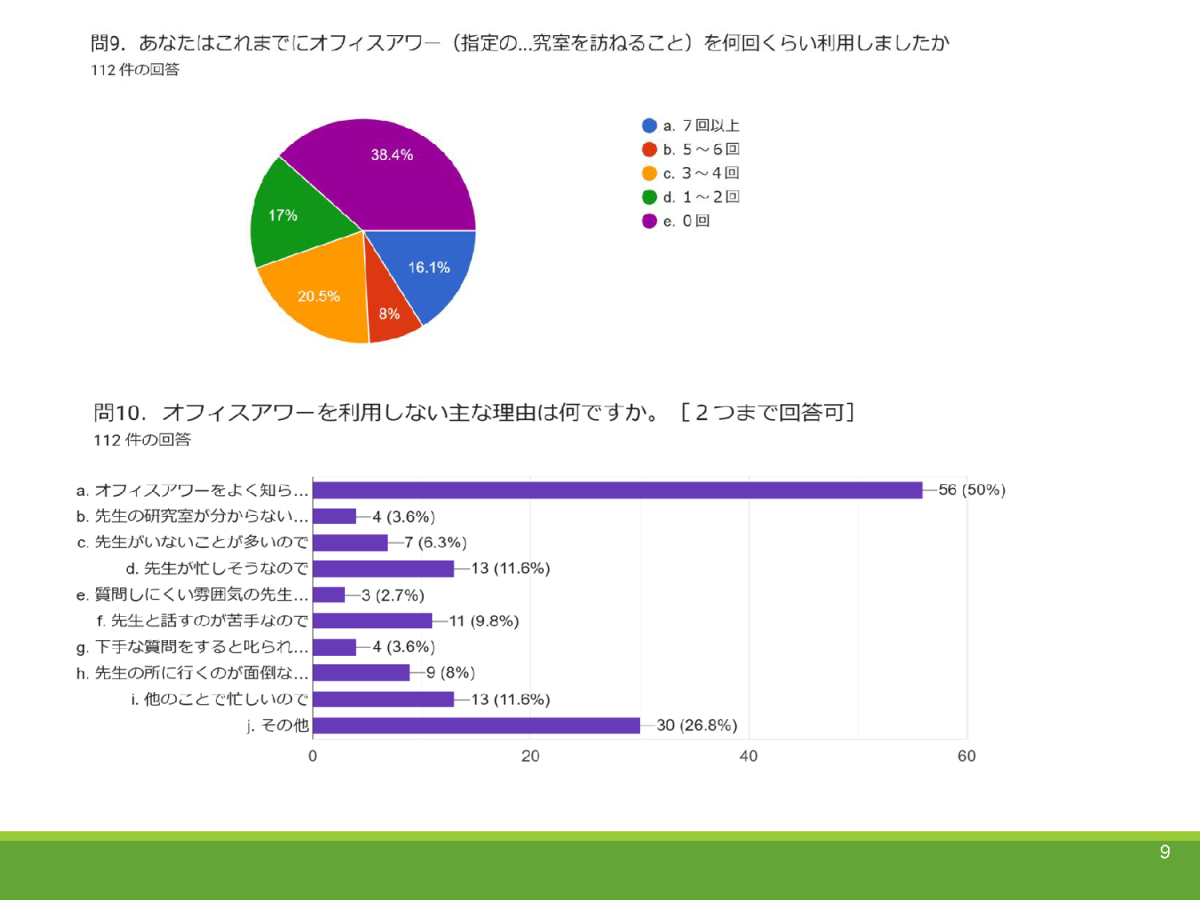

授業でよく分からないと思った時や授業の内容をもっと勉強したいと思った時、オフィスアワーを利用することは効果的である。しかし、徐々に改善しているとはいえ、今回も60%近い学生がオフィスアワーの利用は「1~2回」ないし「ゼロ回」と回答している。ただ、本学では教員に学生との個人面談を義務付けているので、これは教員の研究室を訪ねて行かないということではない。

これもオフィスアワーを利用しない原因を探り、その解消によってオフィスアワーの利用を促そうという意図をもった質問である。今回も半数の学生が「オフィスアワーをよく知らないので」と回答している。高校にオフィスアワーがないせいかも知れないが、オフィスアワーのことを一層説明するか、インターネットなどを使った質問時間に切り変えるか、いずれにせよ改善が必要な数字である。

次に、調査の後半部分、つまり「授業以外の学修」に関して、質問と回答を報告する。

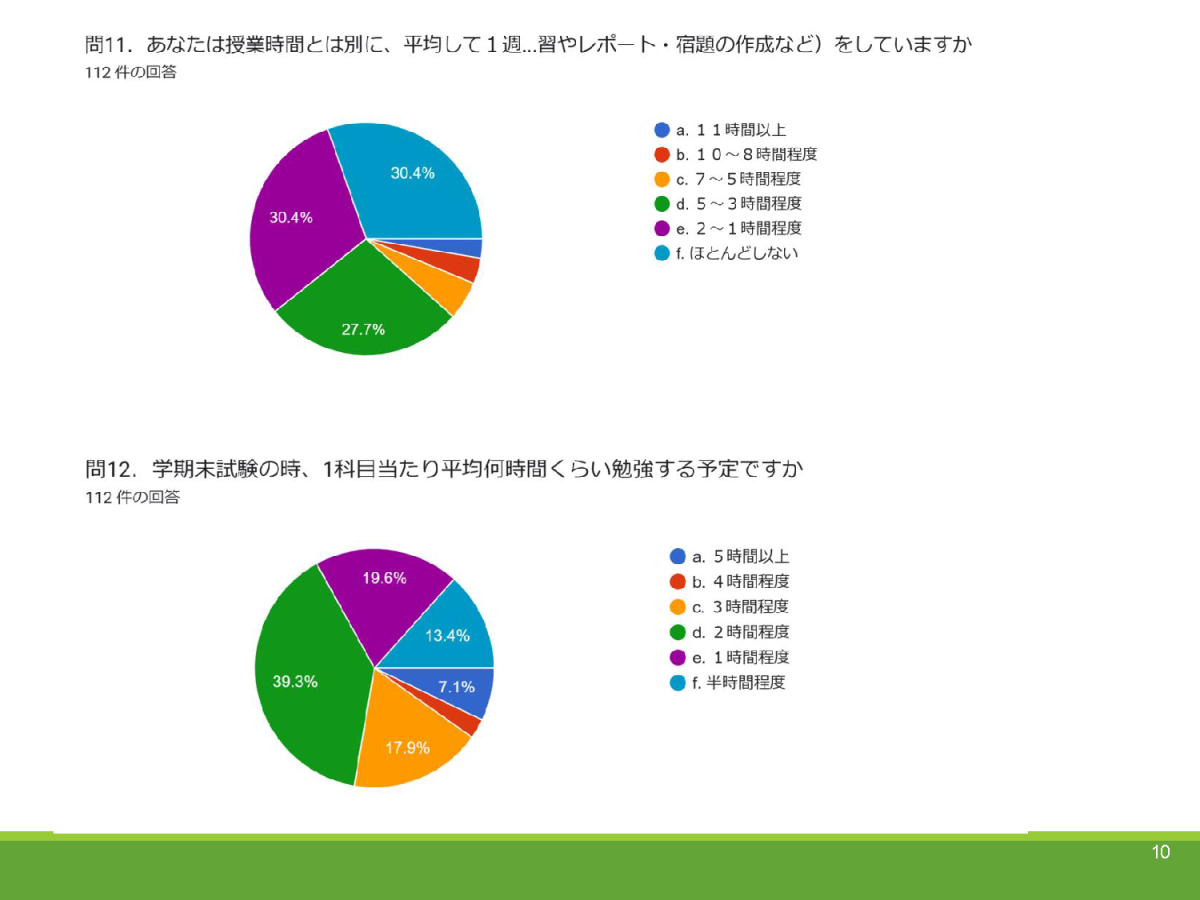

今回も「ほとんどしない」と回答した学生は30%程度で、コロナ時より20%程度増加している。逆に「3~5時間」ないし「5~7時間」と回答した学生は30%程度で、30%ほど減っている。コロナ時は多くの学生が1日1時間は勉強しており、コロナ禍の意外な好効果だったが、これを根付かせることは容易ではないようである。

今回は40%程度が「2時間ないし3時間程度」と回答しており、10%程度が「4時間ないし5時間以上」と答えている。数字はコロナ時よりも10%~15%ほど落ちており、勉強時間が減少している。

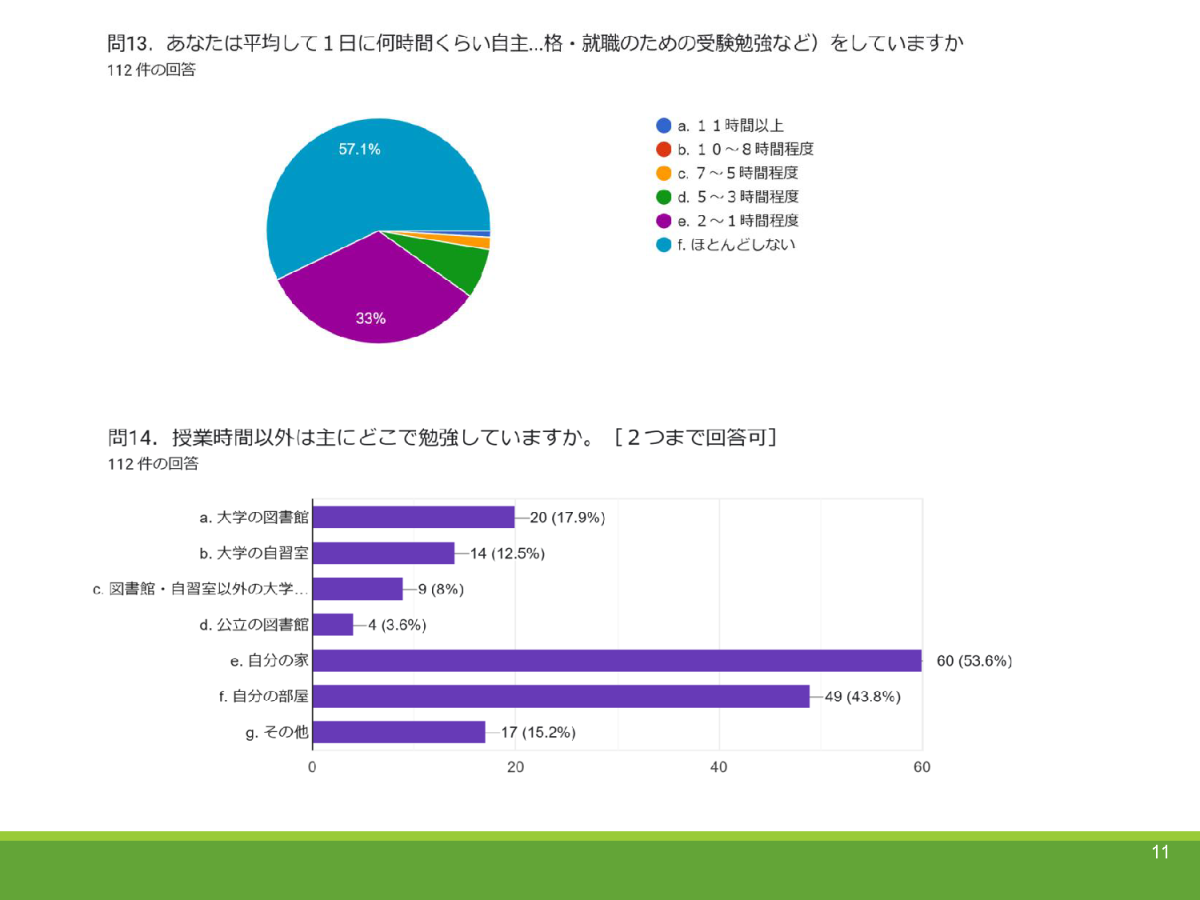

これまで通り90%程度の学生が「1~2時間程度」ないし「ほとんどしない」と回答している。しかし、これまでと同様、「3~5時間」以上と回答した学生が10%程度いる。少数であるが、目的意識を持って学修している学生は、確かにいるのである。

ほとんどの学生が「自分の家」や「自分の部屋」と回答しており、「大学の図書館」や「大学の自習室」はその3分の1程度である。大学は授業を受ける場で、自分で勉強する場ではない、という傾向がコロナ後も続いているようである。

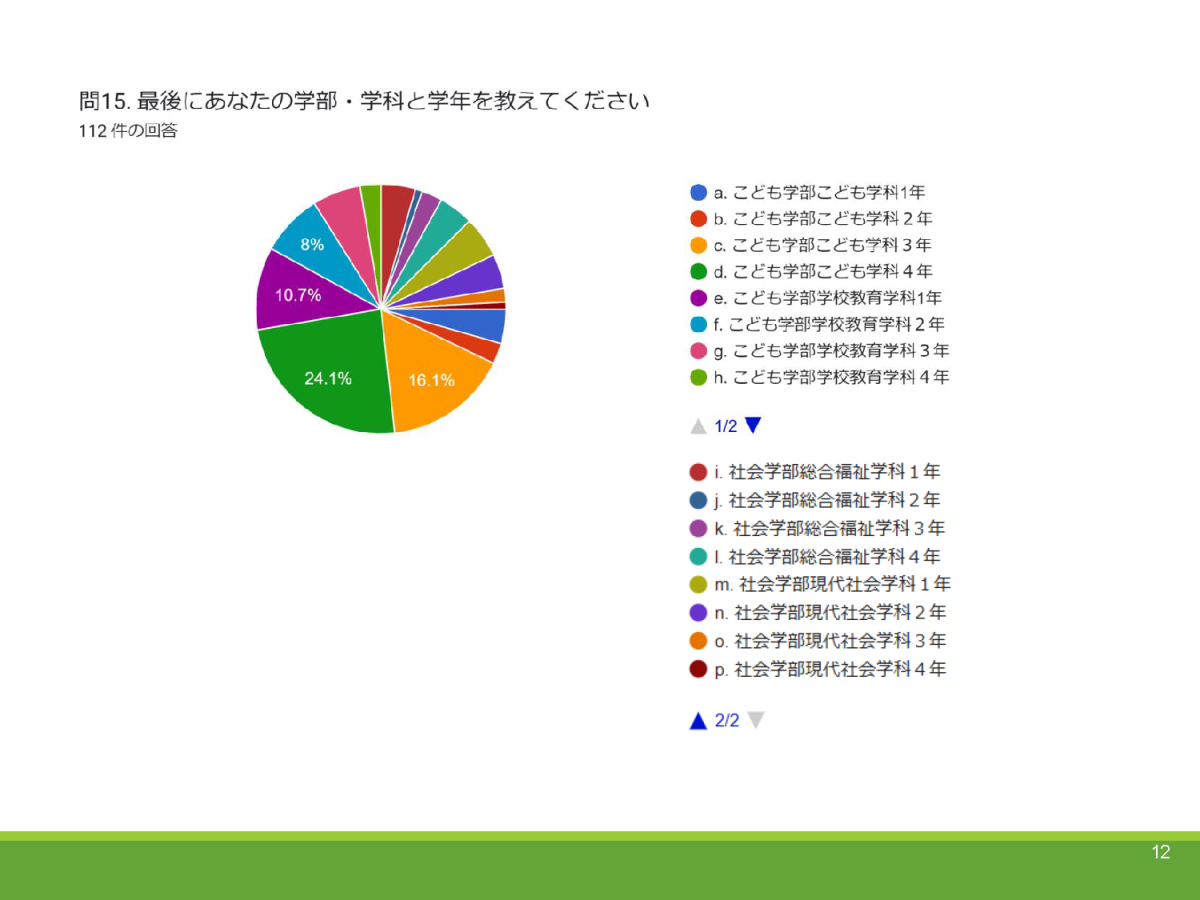

これは補足質問である。こども学部学生の回答が多いが、それでも全学部・全学年から回答がなされている。オンラインでのアンケート調査としては成功していると評価していいだろう。